〈研之有物〉臺灣鐵器時代玻璃珠從哪來?除了遺址考古你還需要材料科學

為什麼要研究臺灣鐵器時代玻璃珠?

古代物品的交換與流動,是考古學密切關注的主題。臺灣在新石器時代的流行物品是「玉」,到了鐵器時代,玉的風潮不再,取而代之的飾品正是「玻璃珠」。過去臺灣考古學家認為鐵器時代的玻璃珠是從東南亞進口,但沒有明確證據;中央研究院歷史語言研究所助研究員王冠文,透過嚴謹的材料科學分析,與研究團隊突破了這項瓶頸。

從材料科學出發

距今 2000 年內的鐵器時代,臺灣各地遺址出土不少玻璃珠,透過材料分析顯示,玻璃珠主要來自東南亞,甚至與更遙遠的南亞、西亞有所連結。可以說,這些彩色裝飾品見證了鐵器時代臺灣與世界的交流,也是中研院歷史語言研究所助研究員王冠文的研究主題。

與大多數考古學家不同,王冠文具有堅實的理工背景,同時也喜歡從考古發掘故事。大學就讀清華大學材料科學工程學系,碩士即出國深造投入考古學領域。一開始碩士時期研究中亞的釉,在英國雪菲爾大學讀博士時,主題就轉換到玻璃考古。

回臺灣之後,王冠文延續過去所學,思考著:出土於臺灣鐵器時代的玻璃珠數量很多,可是還沒有太多研究,應該會是值得探索的題材。

來源追追追:從玉器到玻璃珠

玻璃珠對臺灣的考古學有什麼意義?首先回顧臺灣古代史,距今 4000 多年前南島族群離開臺灣,移民到東南亞並逐漸形成各地南島語族時,臺灣和東南亞之間仍然保持來往,一大明確的證據來自「玉」。澳洲國立大學考古學家洪曉純比對東南亞玉器的化學成份,發現它們來自花蓮的豐田,證實當時臺灣與東南亞跨海的長距離連結。

臺灣玉器大部份流行於新石器時代,到了更晚的鐵器時代,玉的風潮不再,取而代之的飾品正是「玻璃珠」。王冠文說,藉由考古可以得知物的交換和流動,過去臺灣考古學家認為臺灣在新石器時代向東南亞出口玉材,到了鐵器時代則改成由東南亞進口玻璃珠,但沒有明確的證據證實玻璃珠的來源,王冠文與研究團隊透過科學分析突破了這項瓶頸。

玻璃製造技術與起源

已知的考古紀錄中,最早燒製玻璃的是古埃及與美索不達米亞人,隨後南亞、東亞也出現燒製玻璃的技術。儘管大原則類似,然而各地材料與製程仍有差別,玻璃燒製技術可能為多地獨立起源。

臺灣鐵器時代遺址出土的玻璃珠,幾乎都屬於「鈉鋁矽酸鹽」和「鈉鈣矽酸鹽」兩個系統,它們在製作時都使用鈉作為助熔劑,目的是降低氧化矽的熔點,減少製程難度。

兩個系統有何區別呢?王冠文說,科技考古學界習慣將鈉鋁矽酸鹽玻璃稱為「礦物鈉鋁玻璃」,因為鈉的原料來自礦物,這類玻璃最初在南亞研發,相關產品後來分布範圍很廣,東亞、東南亞、南亞、非洲東岸都能見到。公元前 4 世紀,也就是距今約 2400 年前開始,東南亞就從印度輸入礦物鈉鋁玻璃製作的飾品,但是東南亞當地的工匠是否也會生產這類玻璃,仍缺乏資料佐證。

相較於礦物鈉鋁玻璃為南亞起源,鈉鈣矽酸鹽玻璃則是西亞起源,科學分析發現鈉助熔劑來自植物灰,所以又可稱為「植物灰玻璃」,最早的植物灰玻璃可以追溯到古埃及,大約在 6~7 世紀時復現於西亞。這種玻璃製品出現在東南亞的年代稍晚,大概是 7~8 世紀之後。

從玻璃珠看見臺灣與世界的連結

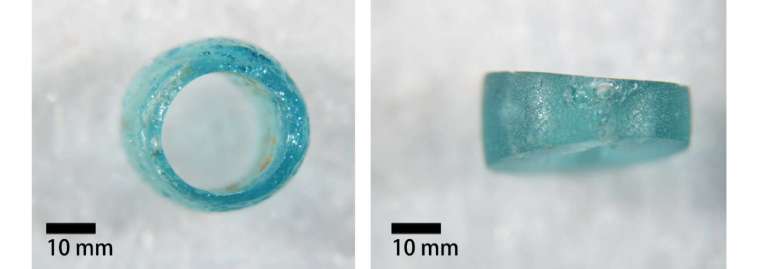

王冠文分析的樣品,主要來自公元 1 世紀以後的臺灣玻璃珠,都是尺寸很小的中空串珠,顏色多變、色彩強烈,作為裝飾品或陪葬品。透過化學分析不同玻璃珠的材料差異,可以追溯其來源。

由於目前沒有考古證據支持臺灣在鐵器時代,和南亞或西亞有直接的交流,但考古證據顯示,當時兩類玻璃皆由南亞、西亞交易至東南亞。

納入地理因素考量,王冠文認為臺灣出土的植物灰玻璃珠和礦物鈉鋁玻璃珠,可以合理推論主要來自東南亞。不論玻璃珠最初的產地在哪兒,經歷過什麼旅程,它們抵達臺灣的前一站都是東南亞某處。

也就是說,臺灣或許處於傳統認知的歐亞大陸「文明世界」之外,幾千年來卻非文化上的孤島。透過東南亞這個中繼站,臺灣和蓬勃的南海交流圈有直接來往,和距離更遠的印度洋交流圈也有間接互動,甚至可以推論,亦與遠在半個世界以外的伊斯蘭文化圈間接有所聯繫。

有沒有可能從中國進口玻璃珠?

臺灣從文化相近的東南亞進口玻璃珠,那是否也有從東亞大陸引進?畢竟說到玻璃製作,埃及、中東、印度之外,中國也有悠久的傳統。

王冠文說,中國密集出產「高鉛玻璃」,並且有些成品含有「高放射性成因鉛(註 1)」。因此和臺灣鐵器時代前期的玻璃珠比較(包含西亞植物灰玻璃、南亞礦物鈉鋁玻璃),成份明顯不同,能清楚區別。

不過,臺灣遺址確實出土過高鉛玻璃,年代比南亞、西亞產品更晚,要等到 10 世紀。這些玻璃或許直接來自臺灣海峽的對岸,但是也可能經歷更加迂迴的路線,例如先從中國輸出到東南亞,再從東南亞引進臺灣,目前證據仍不足。

當時臺灣沒有生產玻璃珠嗎?

既然臺灣鐵器時代的玻璃珠來自東南亞,除了進口之外,臺灣本地是否也會自行生產?這個問題比想像中複雜,王冠文研究發現,鐵器時代的臺灣沒有燒製玻璃(glassmaking)的證據,但是有自行加工(glassworking)。

玻璃珠的考古通常更為困難,主要和玻璃製造方式有關。首先是需要採集矽砂及助熔劑原料,從無到有製造出玻璃,玻璃燒製的地點通常靠近矽砂或助熔劑來源,獲得玻璃成品或半成品之後,再送到其他地方加工。即使是玻璃成品,過了一段時間後也可能被重新熔化,加工做成新的製品,例如玻璃珠。

此外,玻璃的工坊遺跡也難以留存。目前印度仍有少數作坊以古法製造玻璃,考古學家觀察到,印度工匠的作坊只要不再使用,短短幾年後就不留痕跡。如果古代也是如此,也難怪考古學家至今為止,在南亞和東南亞仍然沒有發現明顯的玻璃工坊遺跡。

相較於另一個臺灣代表性飾品「玉」,玉本身就是礦物,成分幾乎不會改變,而且玉礦很少,追蹤來歷相對單純。玻璃是人造混合物,除了主要成份外,其餘成份可以持續變動,能製作玻璃的原料也普遍存在,不容易判斷具體的取材範圍。

臺灣古代最容易接觸東南亞的是東部、南部,也是較早出土玻璃珠的地區 。玻璃珠本身無法取得定年資訊,必需依靠周圍材料。可惜臺灣很多遺址缺乏更細緻的定年結果,也就難以釐清玻璃珠的精確年代,常見「3 到 6 世紀」、「6 到 9 世紀」這類範圍很大的年代估計。

儘管有重重限制,王冠文依然盡力追尋一切線索。回答臺灣玻璃珠生產的考古問題,舊香蘭遺址是很好的研究案例。

舊香蘭遺址找答案

舊香蘭遺址位於臺東,年代介於公元前 3 到 8 世紀,總共出土約 2800 件完整玻璃珠,以及數百件玻璃廢料,也有鐵器與處理金屬的相關遺留。處理金屬與玻璃珠同樣需要高溫,意謂當時的工匠懂得高溫工藝。

由於出土大量的玻璃與廢料,學者一度推論舊香蘭曾經是玻璃的燒製場所。然而,王冠文的分析指出,當地應該只有進行過玻璃珠加工,找不到燒製的證據。

舊香蘭出土的玻璃珠幾乎都是礦物鈉鋁玻璃,完全沒有植物灰玻璃,廢料則兩者皆有。以化學組成判斷,礦物鈉鋁玻璃的原料主要是花崗岩質砂,植物灰玻璃則需要沙漠地區的鹽生、旱生植物,這些原料不易在臺灣取得,因此玻璃珠或玻璃料最可能從海外進口;而植物灰玻璃廢料的年代,應該比部分礦物鈉鋁玻璃更晚。

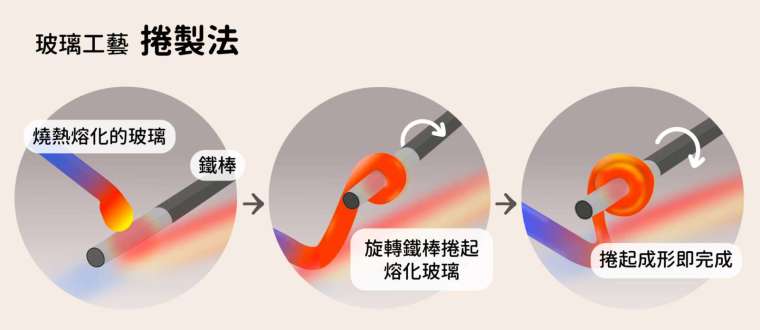

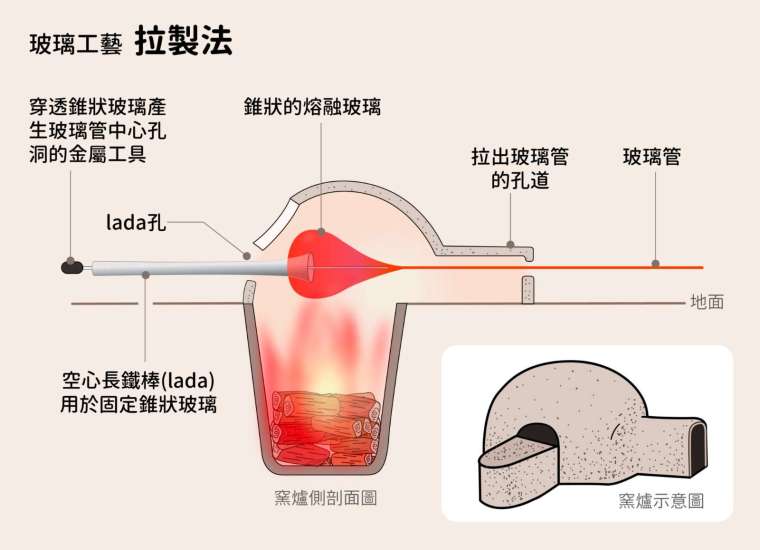

要判斷製造的痕跡,玻璃珠製法也是關鍵。玻璃珠可分為拉製(drawn)和捲製(wound)兩大類,目標都是做出可以被串起的中空玻璃珠。捲製法相對簡單,用鐵棒捲起融化的玻璃條,冷卻後成形即可。拉製法則比較費工,製作時一位工匠使用空心長鐵棒,將熔爐中的玻璃捲成錐狀,另一位則在另一側從熔爐拉出長玻璃管,再裁切做成中空玻璃珠。製作過程,黏附在金屬工具的玻璃,冷卻剝落後,外觀也會形成易辨認的玻璃廢料。

南海交流圈的礦物鈉鋁玻璃珠,多由拉製法製成。臺灣舊香蘭遺址的完整玻璃珠成品也是拉製法,但是當地並未發現空心長鐵棒等相關遺留,也沒有典型的拉製法玻璃廢料,因此這批玻璃珠似乎並非於臺灣製造,而是直接進口而來。

有意思的是,舊香蘭的玻璃廢料,看起來是呈現捲製法的工藝技術。這表示舊香蘭工匠懂得加工玻璃的手藝,且和當時東南亞主流技術不同,技術從何而來,仍有待探究。從玻璃廢料與玻璃珠的製程差異來看,可推論兩者有不同的淵源:即玻璃珠是進口舶來品,玻璃廢料則為本地加工的遺留,兩者很可能處於不同年代。

另一處距離舊香蘭不太遠,位於屏東的龜山遺址,年代約介於 3 到 9 世紀,出土過 123 件玻璃珠,不過沒有加工玻璃的跡象。龜山玻璃珠超過 80% 是礦物鈉鋁玻璃,其餘則是植物灰玻璃,應該都是進口產品。

顏色透露出的考古訊息

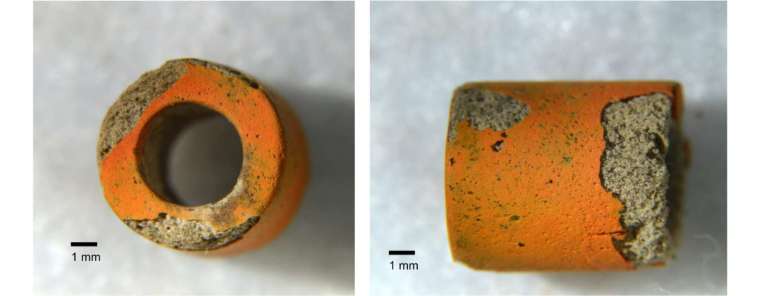

顏色是玻璃珠考古的另一重點,加入不同化學成份作為「著色劑」(colouring agent),便能創造色彩多變的玻璃珠。著色劑可以在玻璃製造的初期就加入,也能加工時另外添加。

想像東南亞作坊的畫面:前一陣流行紅色珠珠,趕快製作一批;最近風潮又變成橘色,那就再加把勁,改燒製橘色玻璃,把紅色變成橘色珠珠趕流行。

臺灣不同遺址的玻璃珠顏色有別,例如有一款只有表面一層橘色的橘皮珠,只流行於北部和東北部,或許就反映當時該地區人群對橘色珠珠的偏好。鐵器時代絕大部分玻璃珠只有一種顏色,紅、橘、黃、綠、藍等色各有不同作法。目前王冠文的研究著重於礦物鈉鋁玻璃珠的著色。

臺灣的礦物鈉鋁玻璃珠皆由拉製法所製,大部分玻璃珠的著色步驟應該不在臺灣進行。對於臺東舊香蘭、屏東龜山、宜蘭淇武蘭、臺南道爺南和五間厝遺址的分析指出,銅是最普遍使用的著色劑原料,不同化學狀態的銅,根據氧化還原狀態的差異,可以產生紅、橘、藍等色彩;黃色玻璃的著色劑,來自人工製成的黃色顏料──鉛錫黃(水合錫酸鉛);綠色玻璃則同時帶有黃色顏料以及銅藍著色劑。

有趣的是,透過科學分析,發現臺灣遺址有些橘色珠的微觀結構中,同時存在氧化銅及氧化錫的結晶,但形成橘色並不一定需要錫,例如淇武蘭遺址的某些橘色珠便幾乎無錫,可是為什麼錫會出現在橘色珠內呢?

可能的原因是,這些橘色珠當初添加銅為著色劑時,加入的是銅錫合金(青銅),所以錫不經意地一起熔入玻璃珠內。另一個可能性,是由玻璃科學的角度而言,錫有促進銅著色劑之橘色顯色功用。

古代工匠或許在不知情的狀況下,發現青銅的妙處,刻意選用青銅做為原料。而青銅是人類史上影響力最大的金屬之一,如果推論正確,玻璃珠和青銅之間的關係,將帶來新的認識。

基於材料科學的背景,王冠文目前研究題材多為高溫工藝素材,未來除了玻璃珠以外,臺灣遺址中的紅玉髓(一般人常和瑪瑙珠搞混)、青銅器等材料,也會納入研究對象。考古學研究,不僅可得知物的交換與流動,同時也能以更寬廣的視野來看待歷史與現實。

註 1:高放射性成因鉛指的是,鉛的形成過程是經由放射性的衰變產生,例如鉛 206、鉛 207、鉛 208。

原文連結:

延伸閱讀:

- 王冠文(2017)。〈出土物成分透漏的資訊〉,《科學發展》,540: 32-36。

- 王冠文、李坤修、陳光祖、飯塚義之、Jackson, C.(2018)。〈由舊香蘭遺址玻璃質遺留的原料及工藝談玻璃珠的交換〉,《考古人類學刊》,89: 57-91。

- Wang, K. W., Iizuka, Y., Hsieh, Y. K., Lee, K. H., Chen, K. T., Wang, C. F., & Jackson, C. (2018). The anomaly of glass beads and glass beadmaking waste at Jiuxianglan, Taiwan. Archaeological and Anthropological Sciences, 11(4), 1391–1405.

- Wang, K. W., Li, K. T., Iizuka, Y., Hsieh, Y. K., & Jackson, C. (2021). Glass beads from Guishan in Iron Age Taiwan: Inter-regional bead exchange between Taiwan, Southeast Asia and beyond. Journal of Archaeological Science: Reports, 35, 102737.