神經科學與視覺

我們怎麼「看到」顏色,「察覺」東西在動?大腦如何產生視覺?中央研究院「研之有物」專訪院內細胞與個體生物學研究所所長李奇鴻,他是國際知名的神經科學家,過去長期在美國國家衛生院(National Institutes of Health)做研究,2018 年回到中研院貢獻自己所學。李奇鴻的實驗室主要是以果蠅視覺系統為模型,研究神經元如何在發育過程形成複雜的突觸連結,以及神經迴路如何產生視覺來引導動物行為。

技術帶動神經科學研究

神經系統如何運作?這對以前的科學家來說是黑盒子。由於大腦發生錯誤或出問題時,會直接表現在外在行為上,早期科學家想了解人腦運作機制,只能透過腦部哪裡受傷壞掉或中風等,知道腦部的大概功能區域,但沒辦法進入細胞層次。

「在生物學的發展上,除了需要有智慧的思考,其他都要靠技術去推動。你可能想到一個有趣的題目,但也許要 30 年後,才出現足夠的技術來解決問題。」李奇鴻舉例,從光學顯微鏡、電子顯微鏡、電生理技術、分子生物學到結構生物學發展,每個都在細胞、分子、及系統層次開啟了新的世界。

隨著顯微技術與遺傳工程日益完備,果蠅成為現今熱門的腦科學研究對象。李奇鴻指出,「果蠅的生長速度快,相較老鼠要幾個月成熟,果蠅只要兩週。果蠅的大腦複雜程度介於人和單細胞生物中間,結構跟人高度相似,成果可應用在人身上。」

因此,近 10 幾年來是神經科學大起飛時代,科學家透過遺傳學方法控制果蠅的神經元活性、觀察行為,藉此了解哪些基因會影響大腦發育和運作,逐漸破解神經迴路的奧祕。

「我在選博士後研究時,想到底要做線蟲、老鼠、魚、果蠅或其他模式生物?最後才選果蠅。回想起來,近年剛好碰到果蠅相關技術蓬勃發展,選果蠅是很正確的決定!」李奇鴻笑道。

李奇鴻引用知名神經科學家 David Marr 的三層假說(tri‐level hypothesis),認為大腦運作有三個層次:

- Computation level(運算):神經系統在做的事,如分辨顏色、觀察東西移動、辨認物體是圓是方、是蘋果或橘子等。

- Algorithm level(程序):神經系統的操作方式、程序怎麼做。

- Implementation level(實行):神經系統如何透過神經元、神經網路來達成這個程序。

李奇鴻表示,「過去多數神經科學家都在討論 computation,再探究 algorithm,卻沒辦法解決 implementation 。現在因為具備技術,科學家終於能找出 implementation,再回推上層問題,甚至發現 algorithm 跟原本想的不一樣。」

視網膜感知系統怎麼運算?

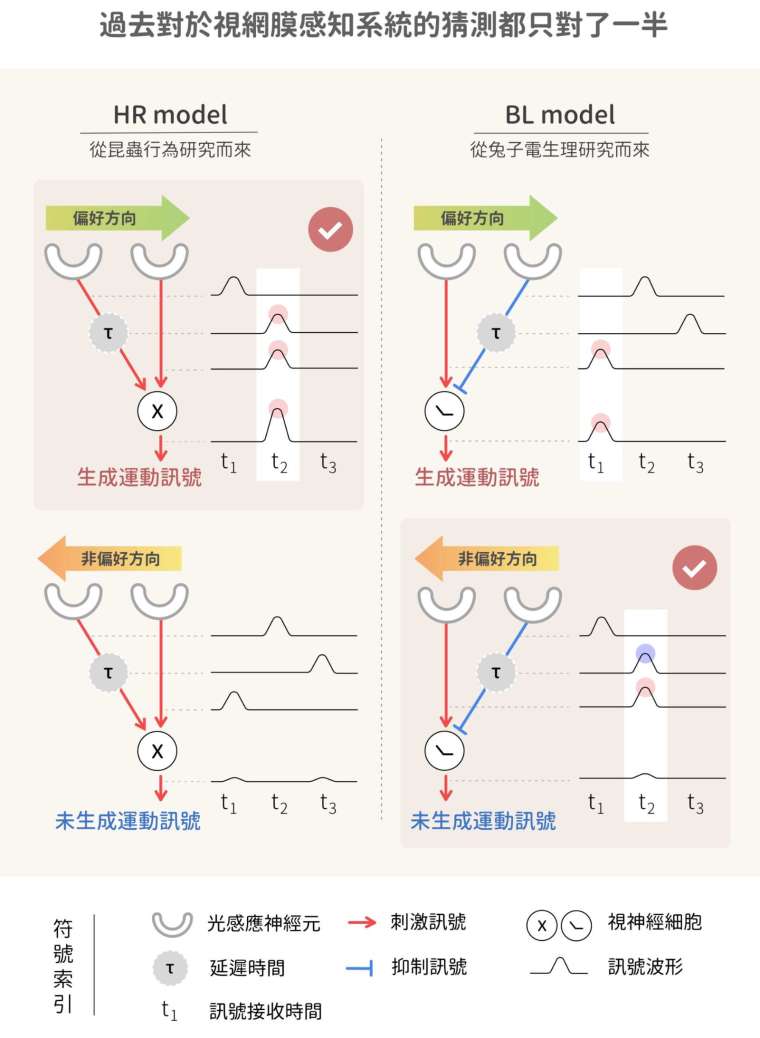

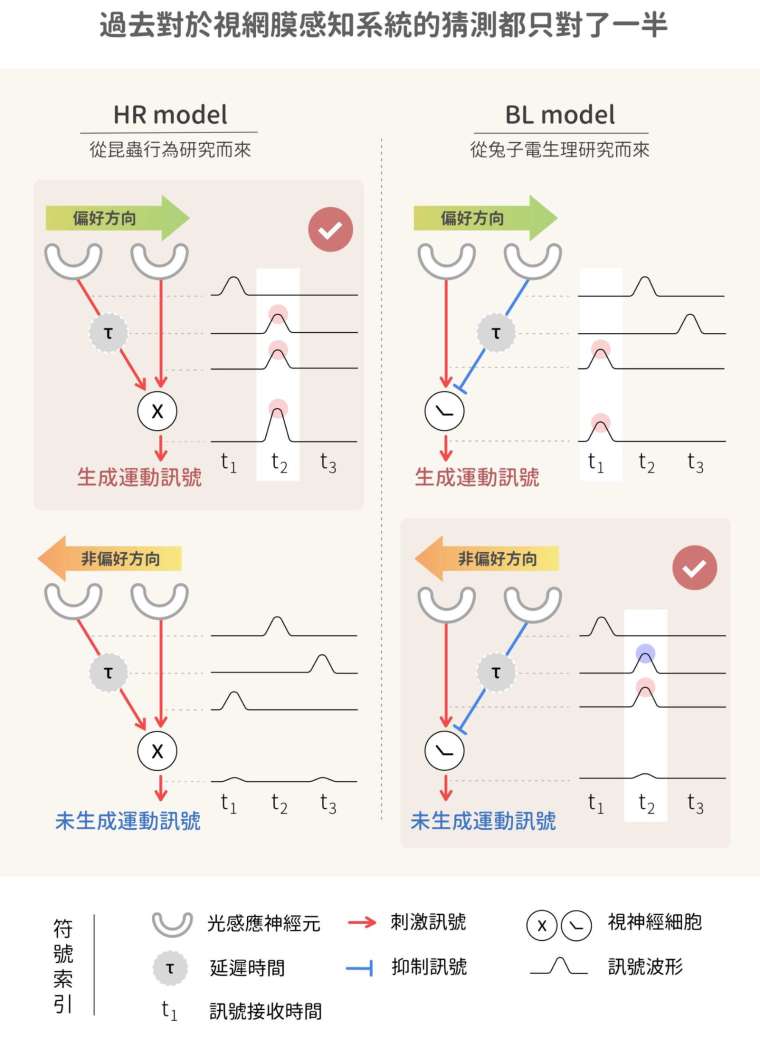

關於神經系統的操作方式(Algorithm level),也有因為技術進步而解決爭議的案例。李奇鴻舉例,以前神經科學家在研究視覺系統感受物體運動的機制,曾出現幾種理論,HR 理論認為神經訊號是用乘法,另一派 BL 理論認為是用減法,爭議了很久。

近年科學家發現,原來視網膜感知系統的運算機制是混合的,一共三種,稱為 HR-BL 混合視覺運動偵測器。過去兩派都只對了一半。

Hassenstein-Reichardt(HR)模型:從昆蟲行為研究而來。

- 當有偏好方向(從左到右)的視覺刺激出現,左邊的光感應神經元收到訊號,這個信號會被延遲(時間 τ),接著右邊的光感應神經元收到訊號,兩者的訊號會同時到達下游的神經細胞(X),訊號將會相乘,生成運動訊號。

- 當有非偏好方向(從右到左)視覺刺激出現,兩個訊號會在不同的時間到達,不會生成運動訊號。

Barlow-Levick(BL)模型:從兔子電生理研究而來。

- 當有偏好方向(從左到右)的視覺刺激出現,左邊的光感應神經元收到訊號,接著右邊的光感應神經元收到訊號,但它為抑制訊號且會被延遲(時間 τ),左邊的訊號會先到達下游的神經細胞,生成運動訊號。

- 當非偏好方向(從右到左)視覺刺激出現,左、右兩個光感應神經元的訊號會在相同時間到達,刺激訊號和抑制訊號互相抵銷,不會生成運動訊號。

持續分析果蠅大腦的神經迴路!

近代電腦的所有運算都能用 and、or、Xor 三個邏輯閘表達,科學家想知道,大腦裡有沒有類似但更高階的神經迴路運作方式?「從感官到行為比較容易觀察和操作,目前在視覺運動方面的神經迴路運作,我們知道的最多。」

李奇鴻近年在做昆蟲視覺與行為研究,發現昆蟲在感受顏色,如綠光和紫外光時,感光細胞的處理方式是先將紫外光跟綠光的強度做比較,把兩個光的強度相減,讓原本兩個訊號變成一個訊號,所謂的「顏色拮抗」。

「這種神經迴路能解析、比較兩個顏色強度的差異性,因為大部分在視覺上最重要的正是對比。拮抗運算模組能在一片訊號裡找出哪裡最強、其他較弱。其他感官機制也一樣,像觸摸物品時有凸出來的部分較重要,聽覺上要找出哪個聲音特別高等,讓最重要的訊號能凸顯出來。」李奇鴻補充道。

2021 年李奇鴻的團隊首次發現果蠅視覺系統堆疊了多套拮抗運算模組,以達成顏色及空間接受域雙拮抗的效果,成果發表在《Current Biology》。這樣的神經迴路可以比較相鄰的顏色,產生色彩區間對比感。「沒這樣的功能,我們就看不出紅配綠很悲劇了!」李奇鴻笑道。

科學家們正努力鑽研果蠅大腦的神經運算迴路,希望逐步整理出基本運算模組。或許有一天,看似複雜的大腦功能,都可能用基礎的迴路來破解!

老師是怎麼走上研究大腦神經科學這條路呢?

我滿晚才走上科學研究的道路。我對電腦有興趣、喜歡寫程式,大學上中國醫藥學院醫學系,家裡也希望我當醫生。不過在實習時,我發現自己對治療病人沒興趣,反而對問題或疾病本身更有興趣。跟幾個老師談過之後,我決定不當醫生,跑去清華大學讀生命科學,後來就到中研院。

因為有醫學背景,一開始比較想做能立刻解決問題的研究,像是用蛋白質跟毒素的綜合體來治療癌症。但後來了解,如果沒有深刻了解致病機制、沒有鑽進基礎科學研究,很難有突破。

後來去美國洛克斐勒大學攻讀博士,在洛克斐勒讀書期間,大家常互相交流,對我有很大的啟發。那時我在鑽研結構生物學,希望了解疾病真正的生理過程,曾解開愛滋病病毒跟人體信號傳遞有關的蛋白質結構。

博士畢業前,我接觸到神經科學,感到很有興趣,就去加州大學洛杉磯分校(UCLA)讀博士後,學神經科學裡的發育學,想了解大腦在發育過程是如何用不同分子在細胞間傳遞訊息。那時我待在很大的實驗室,老師不太管學生,要自己想辦法或跟旁邊的人學習,很多人素質都很高,學習環境很好。

之後我進入美國國家衛生院(National Institutes of Health,NIH)開始開實驗室帶自己的團隊,待了 16 年,算是真正進入神經科學領域,直到現在依然在做相關研究。

每個人的人生選擇,都被以前的經歷主導,如果沒有醫學背景,恐怕我不會去學結構生物學或走入大腦神經科學領域。

老師在美國的研究很順利,那是什麼契機才決定回臺灣呢?回來後是否有不適應之處呢?

我 26 歲出國,在美國也待 26 年,幾乎完全融入美國生活,實驗室運作得蠻好,連太太也是美國人。但在美國很多年後,內心出現一個很深感覺:我在臺灣待過這麼久,臺灣是我進入科學的起點,也許該回來教教臺灣的子弟。

剛開始有些想法,曾受邀回臺演講幾次,但沒有下決心。後來出現一個重要轉捩點。中研院分子生物研究所 30 週年慶時邀我回來演講,那時有機會跟歷任所長聊天,這些所長中許多是我過去在中研院碰過的老師。聊了後感觸很深,發現每任所長都要面對分生所的成長或各種問題,每個所長都有獨到的見解和重要貢獻。

我看到分生所運作得很好,覺得非常感動, 內心想:也許我回來能效法他們,也許對中研院細胞與個體生物學研究所的發展能有一點點實質貢獻。

雖然如果待在美國國家衛生院,我也會有這樣一個機會,但還是想帶自己的子弟,把力氣用在自家子弟身上,讓自己的國家和組織進步。我想將在美國國家衛生院學到的經驗,像哪些組織可以運作、哪些不行,嘗試帶回臺灣。

我很清楚可能碰到的問題,像科學研究會受影響,要重新花幾年時間建立實驗室,但那次契機讓我徹底下定信心。我曾跟廖俊智院長開玩笑,就算不給我錢,我大概也會回來。因為真的覺得這是一個很好的機會,自己能為中研院、為臺灣做些事。畢竟中研院也一直都像我的家!

不過,畢竟過去在美國實驗室和家裡都是講英文,只有打電話給媽媽會說臺灣話,因此, 2018 年剛回臺灣時,國語講得不太流利,臺灣話反而比較流利。

老師覺得美國的研究環境有哪些優點?希望將什麼樣的新觀念、新風氣帶進臺灣呢?

國外最大特點是學術交流很頻繁,雖然國內也蠻頻繁,但他們交流層次更深入。也就是說,我跟參與的老師交流之後,常能改變想法、做事方法或方向,且是正向的改變。

國外老師受邀演講,會很積極在幾小時內一直談,在一天中完全沉浸其中,不單講出自己在做的東西,也要求聽眾給予批評或建議等,彼此有深度交流,我每次參加都覺得收穫很多並產生合作可能性。

國內我的經驗是,演講結束後比較缺乏機會跟其他老師深度溝通,領完演講費就屁股拍拍坐高鐵回來。這可能是國內的慣有模式,我覺得需要改變。現在所內我也要求大家,既然花錢請老師來,一定要做深度交流,請對方給予建議。

重要的不是形式或邀到諾貝爾獎得主之類,而是在演講結束後、這個人走出我的辦公室、這些人離開後,對我做的事或做事方法,是不是有什麼實質的改變?在其他科學家交談中是否能得到啟發,改變自己的思考或做實驗方式?或聽聽別人告訴你,你還有哪些沒想到的地方?

分享,也是一種很重要的技術,在交流過程中,當我們可以把一件事講清楚,自己也會茅塞頓開,知道問題在哪。

現在所裡的計畫是把老師分成各種不同興趣小組,組內做交流或有跨組活動。其餘像寫計劃、申請經費、經營實驗室或撰寫並發表文章,這些是基本技術問題。

做任何工作,一個是基本的核心技術,如果沒有「技」就無法生存;另一個是 「藝」(Art) , 可以驅動你一直做下去。訓練人才時,除了培養技術,還要訓練 Art。

老師提到工作上需要 Art,科學家的 Art 是指哪些部分?可以說明得更詳細嗎?

我想在科學裡面,Art 有很多面向。例如,你怎麼選擇一個問題,怎麼找切入點,如何把一個大問題拆成幾個可攻破的部分,一步步去解開,這是一種 Art。尤其在選擇問題和切入點上,要有獨特的見解或洞燭先機才能成功。

科學家必須創造有用的知識。什麼叫有用的知識呢?就是聽到學到後,會改變你想事情的方向或做事的方法。很多東西都可以研究,只要科學方法夠嚴謹,都可以得到一些知識。但到底要選擇什麼題目呢?什麼叫做有趣的問題呢?評斷這些就是科學的 Art 。

如果說在人類前面是一個黑暗深淵,知識像光照亮我們前面的路,科學家就像站在最前面,要知道如何踏出那一步?怎麼踏出去?這是 Art。

當科學家看到一個問題、問題成形後,最重要的關鍵是如何選擇一個核心問題去解決。就像玩拼圖時,要放下去最核心、最重要的那塊拼圖。

我回到臺灣後,覺得這裡的研究環境很好,儀器不輸人家,老師很優秀。但可能我們多半只是關注自己的研究,沒有花時間認真去思考,最重要的一塊拼圖在哪裡?當我們有更深度的交流,才能找到最核心的那一塊,做出最重要的貢獻。

老師在國外的實驗室時是如何帶領研究團隊呢?對年輕的科學家有什麼樣的期待嗎?

在碩士、博士訓練中最重要的關鍵,是從「讀」科學變成真正「做」科學。我們攤開一本教科書,看到裡面講這個、那個,只是讀人家的科學。即使去念了原始文章,仍然是看著科學怎麼被別人做出來而已。

自己真正做研究才知道,教科書上每一頁、每一句,背後都可能有數千篇文章支持,那時才知道自己很渺小,懂得謙虛,了解自己一生能做的有限。

所以,每次要跨出一小步,要想該怎麼跨最有效率、得到最大效果。我認為,在碩士班或博士班,最重要的就是了解這種感覺。

有些學生可能覺得,反正我很渺小,世界這麼大,即使做一輩子,即使最成功的科學家,也不過是得到教科書上面的一句話而已,我怎麼做都沒關係啊。 但我們必須帶領學生了解,這個計畫不是老師叫你做才做,而是讓學生覺得這個計畫是自己的,有前進和發展的空間,就像自己的小孩,必須負責。

以前在碩、博士班,剛開始學會技術、實驗做出結果,或能像人家一樣發表文章,會很高興,但這很短暫,真正的轉捩點是我知道有什麼事,是全世界任何人都不知道的那種驕傲,才是真的能支持很久的。我還記得在某一天做到早上五點,從實驗室走出來,知道有個東西全世界只有我知道的喜悅!

當學生曾感受這種發現真實的快樂,你不用規定他早上幾點來、晚上幾點走,他自己就有動機做。

當一個人想這東西應該是怎樣,想辦法做實驗證明出來時,那真的是一種快樂。我想,這是任何其他行業都沒辦法比較的!

學生是要培養成未來的科學家、獨當一面,應該讓他自己走。即使在你看得到的地方,也要讓他自己走出來,而且,他自己想到的,比你告訴他來的有用。

其實,我當老師最興奮時,是學生告訴我那些我不知道的事,會覺得很喜悅,學生想到我沒想到的東西,表示他們有進步,比我還厲害,這很棒!

原文連結:

延伸閱讀: